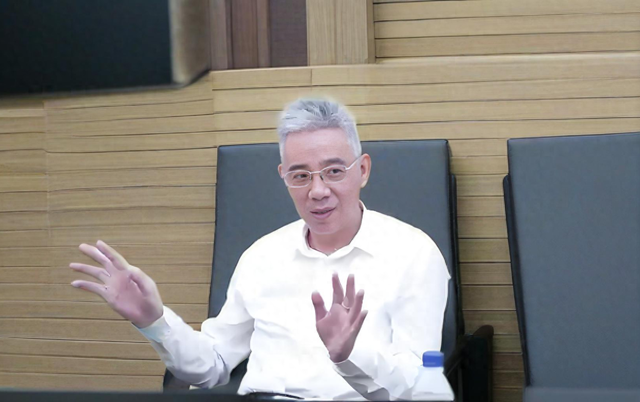

19岁入行39岁创业, 温商陈育宣: 指甲盖零件突围180亿中国芯力量

- 2025-07-23 15:02:46

- 889

在深圳光明科学城的精密制造园区内,电连技术的无尘车间里,直径不足0.1毫米的金属端子正在高速冲压机上以每秒20次的频率成型。这些比米粒还小的连接器,承载着智能手机、智能汽车、工业机器人等设备的信号传输使命,而它们的创造者——电连技术创始人陈育宣。

深圳无尘车间里,0.1毫米的金属端子正以每秒20次的频率跃出冲压机——这些指甲盖大小的连接器,藏着中国科技突围的密码。

谁能想到,它们的缔造者陈育宣,40年前还只是浙江乐清的一名模具钳工?

从19岁打磨第一把锉刀,到39岁在深圳创立电连技术,这个温商用495项专利、80%的国内市占率,把“卡脖子”的零件做成180亿市值的产业。他的故事,藏着中国智造最硬核的成长逻辑。

NO.01

24年磨一剑的技术沉淀

1985年,19岁的陈育宣踏入浙江乐清虹桥镇上陶五金塑料厂,成为一名模具钳工。

在那个电子产业萌芽的年代,他每天对着卡尺、锉刀琢磨金属的延展性,却意外发现了连接器这个“隐形冠军”领域。

“当时日本企业垄断了微型射频连接器市场,一个连接器售价几十元,而成本不到五元。”陈育宣在接受《南方+》采访时回忆,这种技术暴利深深刺痛了他的民族工业情怀。

在乐清空调电视配件厂担任技术员的十年间,陈育宣完成了从技术到市场的双重蜕变。他敏锐地捕捉到消费电子崛起带来的连接器需求爆发,却因国内企业技术落后而屡屡受挫。

1997年,他毅然创立乐清市康利电子,首次尝试自主研发射频连接器,却因设备精度不足,产品良品率不足30%。这段经历让他深刻认识到:精密制造的本质是工业母机的较量。

2001年,陈育宣带着全部积蓄南下深圳,在宝安租下500平米厂房,从模具代工切入连接器产业链。

他不惜斥资千万引进日本牧野加工中心,建立微米级检测实验室,用五年时间攻克了冲压模具的"镜面抛光"技术——这一工艺直接决定了连接器端子的接触精度。

2006年电连技术成立时,其自主研发的微型射频连接器已达到国际一流水平,打破了日本企业对国内手机厂商的垄断。

NO.02

495项专利构筑的产业壁垒

在电连技术的研发中心,陈列着从2006年至今的495项专利证书,其中35项发明专利覆盖了射频、以太网等核心技术。

2025年7月最新获批的“锁扣式高速FPC连接器”专利,通过屏蔽片与锁扣件的创新设计,将信号传输速率提升至26Gbps,同时将体积缩小80%,直接应用于华为最新款AI手机的主板连接。

这种技术突破背后,是持续加码的研发投入:2024年公司研发费用达3.98亿元,同比激增34.17%。

陈育宣建立的“三级研发体系”颇具特色——基础研究团队与清华、北航合作开发新材料,应用研发部门对接华为、比亚迪等客户需求,工艺研发中心则专注于模具开发和量产技术优化。

这种"产学研用"一体化模式,让电连技术在微型化、高速化领域始终领先行业半步。

在生产端,电连技术的“黑灯工厂”展现了智能制造的威力:冲压车间的200台高速冲床通过物联网系统实时监控压力、温度参数,

AI视觉检测设备每小时可完成10万次精密测量,将产品不良率控制在百万分之五以内。这种精密制造能力,使其成为国内唯一能批量生产<2μm级精度连接器的企业。

NO.03

从消费电子到智能汽车的跨界突围

2024年电连技术年报的一组数据震撼行业:全年营收46.61亿元,同比增长48.97%;净利润6.22亿元,同比激增74.73%。这一爆发式增长,源于其在新质生产力领域的精准布局。

在消费电子领域,电连技术的射频连接器市占率连续五年稳居国内第一,深度绑定小米、三星、华为等头部品牌。

2024年推出的5G毫米波天线模块,通过集成式设计将传输损耗降低30%,已应用于全球首款支持6G预研的智能手机。

在汽车电子领域,电连技术抓住新能源汽车智能化机遇,2024年汽车连接器营收14.61亿元,同比增长77.42%。

其自主研发的Mini-Fakra连接器支持4K车载摄像头信号传输,已进入比亚迪、理想等车企供应链。

更具突破性的是,电连技术与华为合作开发的以太网连接器,成功适配800V高压平台,成为国内首个通过车规级认证的国产方案。

在前沿领域,公司研发的激光雷达连接器已通过速腾聚创的验证测试,机器人关节连接模块进入特斯拉人形机器人供应链测试阶段。

这些布局背后,是陈育宣对"连接器即数据高速公路"的深刻理解——随着AI、物联网的发展,连接器已从单纯的物理连接元件进化为智能感知节点。

NO.04

五代人共筑的产业梦想

在电连技术的股权结构中,陈育宣家族通过直接和间接方式持有42%股份,但这并非传统意义上的家族企业。

其配偶林德英担任总经理办公室总监,负责供应链管理;儿子陈旭东主导战略投资,推动公司布局半导体封装测试领域;外甥朱旭、潘晓辉分别掌管模具开发和海外市场。

这种"专业分工+股权绑定"的模式,既保持了战略决策的高效性,又避免了家族企业的管理弊端。

更具前瞻性的是,陈育宣早在2018年就建立了"人才合伙人计划",核心技术骨干可通过期权激励获得公司股权。

目前研发团队中,硕士以上学历占比达35%,30岁以下技术主管超过100人。这种"老中青"结合的人才梯队,确保了技术传承与创新活力的平衡。

NO.05

从国产替代到标准制定

作为深圳市连接器行业协会副会长,陈育宣推动制定了《微型射频连接器通用规范》等7项团体标准,打破了国际巨头的标准垄断。

2024年,他牵头成立"中国智能连接产业联盟",联合华为、中兴等企业共建连接器技术创新中心,目标在2027年前实现车规级连接器100%国产化。

在国产替代的征程中,电连技术创造了多个"第一":国内首个通过IATF16949认证的汽车连接器企业、首个进入三星全球供应商体系的中国连接器厂商、首个实现毫米波连接器量产的本土企业。

这些突破背后,是陈育宣"技术突围"的坚定信念——他在接受新浪财经采访时表示:"我们不仅要做产品供应商,更要成为技术标准的制定者。"

NO.06

中国制造业的突围之道

陈育宣的创业历程,为中国制造业转型升级提供了鲜活样本:首先是技术深耕。他24年专注连接器领域,从模具开发到材料创新,构建了难以复制的技术壁垒;

第二是场景驱动。他紧跟消费电子、汽车电子、工业自动化等场景变化,提前3-5年布局前沿技术;

第三是生态构建。他通过行业协会、产学研合作等方式,整合产业链资源,形成协同创新效应;第四是人才战略。他建立“家族+职业经理人”的混合治理结构,确保战略连续性与创新活力。

站在2025年的时间节点,电连技术的市值已突破182亿元,但其野心远不止于此。陈育宣在公司战略会议上提出“双百目标”:2030年前实现全球连接器市场份额10%、车规级产品营收占比100%。

这个从温州小城走出的企业家,正以指甲盖大小的连接器为支点,撬动着中国科技产业崛起的杠杆。

结语:在深圳光明区政协的提案中,陈育宣写道:“连接器是电子设备的神经突触,而中国制造业的升级之路,正是由无数个这样的'神经突触'连接而成。”

从19岁的模具学徒到59岁的上市公司董事长,他用40年时间诠释了"工匠精神"的真谛——在微小处见宏大,于平凡中筑传奇。

当电连技术的连接器搭载着中国芯驰骋全球时,陈育宣的故事,早已超越了商业成功的范畴,成为中国科技自立自强的时代注脚。

亲爱的老铁们:你觉得39岁创业和20岁创业,各有哪些独特优势?若你是科技创业者,会优先攻克技术难点还是抢占市场先机?

- 上一篇:今年第号台风蝴蝶直扑华南

- 下一篇:孟子义李昀锐二搭